《易經》中突出了“敬”與“孚”兩種道德品質

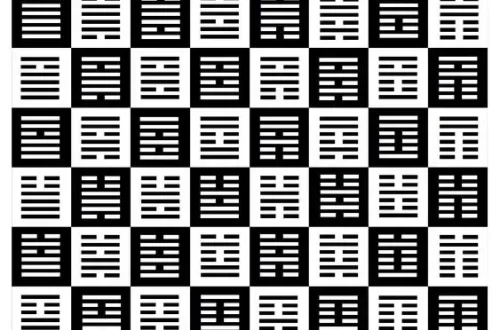

與《易經》中的這種“天命”意識淡化的趨勢相對應的是,作者在憂患意識的啟發下,轉而表現為對人的本心活動的重視。《易經》作者多次描寫了人的心理活動,這一現象有著重要的意義,它表示人們從濃厚的天命意識中走了出來,進而思考人自身,並由此產生了約束個人行為的道德觀念。《易經》卦爻辭對“心”的描寫的句子有:

《旅·九四》:“旅於處,得其資斧,我心不快。”

《井·九三》:“井疏不食,為我心惻。可用汲,王明,並受其福。”

《習坎》卦辭:“有孚維心,亨,行有尚。”

《明夷·六四》:“入於左腹,獲明夷之心,於出王庭。”

《益·九五》:“有孚惠心,勿間,元吉。有孚惠我德。”

《益·上九》:“莫益之,或擊之,立心勿恒,凶。”

《艮·六二》:“艮其腓,不拯其隨,其心不快。”

《艮·六三》:“艮其限,列其夤,厲薰心。”

這八例描寫“心”的句子,如果我們拋開個別以《艮》卦六爻講了氣功運行過程的說法,那麼,“心”都是就人的思維活動來講的。作者不但描寫了因事情的好壞而帶來的心理上不同的感受,而且以“心”作為審視自己行動與處事的器官。

當人們真正站在社會與群體的立場思考人的行為意義的時候,道德的觀念也就隨之產生了,《易經》中突出了人的“敬”與“孚”兩種道德品質。

對於“敬”,周初的統治者在總結夏、商覆滅的經驗教訓的歷史思考中,提出了“敬德”的道德觀念,但這種“敬德”的主要功能是為了“配天”,即以德享天命;而《易經》則更注重於“敬”在日常行事上的作用。如《需·上六》:“入於穴,有不速之客三人來。敬之,終吉。”《離·初九》:“履錯然,敬之,無咎。”也就是說,“敬”在《易經》中,更加具有獨立的個人道德行為的意味。

對於“孚”,可能最初是由祭祀而產生的道德概念。周人對殷紂政治不滿與反抗,把祭祀的問題當作一個很大的藉口,如《尚書·微子》:“今殷民乃攘竊神祇之牲牲用以容,將食無災。”按照周秉鉤的解釋:“殷民盜神祇之牲用而隱匿之,或養或食皆不罪罰。”謂其不敬神祇。而殷民的這種對神褻瀆的態度,主要是由於殷的統治者沒有作好表率,《尚書·牧誓》:“昏棄厥肆祀弗答,昏棄厥遺王父母弟不迪。”周秉鉤解釋說:“言蔑棄其肆祭不問,蔑棄其從父兄弟不用也。”殷人對祭祀的這種褻瀆的態度,在《易經》中也有反映:《既濟·九五》:“東鄰殺牛,不如西鄰之瀹祭,實受其福。”鄭玄注曰:

“東鄰”,謂紂國中也;“西鄰”,謂文王國中也,此辭在《既濟》。 《既濟》離下坎上,離為牛,坎為豕,“西鄰丁祭”,則用豕與言殺牛而凶,不如殺豕受福,喻奢而慢,不如儉而敬也。《春秋傳》曰:“黍稷非馨,明德惟馨。”信矣。

可見,祭祀不在於祭品的厚薄多少,而在於祭祀者是否有恭敬誠懇之心。《易經》作者多次強調了祭祀時要有一顆虔誠之心,這樣即使薄祭,也是很吉利的。如:

《升·九二》:“孚乃利用瀹,無咎。”

《萃·六二》:“引吉,無咎,孚乃利用襦。”

《觀》卦辭:“盥而不薦,有孚顒若。”

《損》卦辭:“有孚,元吉,無咎,可貞,利有攸往。曷之用?二簋可用享。”

《中孚》卦辭:“豚魚,吉。利涉大川,利貞。”

“孚”在祭祀上的重要意義,在春秋時期的祭祀活動中還體現著,

《左傳·莊公十年》:

公曰:“牺牲、玉帛,弗敢加也。必以信。”對曰:“小信未孚,神弗福也。”

而“孚”作為一種個人道德行為品質的界定,便漸漸由宗教的氛圍中脫離出來,成為人們的行為準則與評價標準。如:

《比·初六》:“有孚,比之無咎。有孚盈缶,終來有它,吉。”

《解·九四》:“解而拇,朋至斯孚。”

《大有·六五》:“厥孚交如,威如,吉。”

《家人·上九》:“有孚威如,終吉。”

《泰·六四》:“翩翩不富以其鄰,不戒以孚。”

《井·上六》:“井收勿幕,有孚,元吉。”

《睽·九四》:“睽孤,遇元夫。交孚,厲,無咎。”

《豐·六二》:“豐其蕃,日中見斗。往得疑疾,有孚,發若,吉。”

《兌·九二》:“孚兌,吉,悔亡。”

《兌·九五》:“孚於剝,有厲。”

《未濟·上九》:“有孚,於飲酒,無咎。濡其首,有孚,失是。”

《革·九五》:“大人虎變,未占有孚。”

當然,周人“敬”“孚”兩種道德觀念,因其不能完全掙脫天命意識和宗教觀念,以至於還呈現出一定的直觀性,而缺乏作為完全意義上的道德概念的那種抽象性。

第三,《易經》中對於“道”“德”概念的使用反映了周初文化主體性、人文化的發展趨向。《易經》中含有“道”的卦爻辭有:

《小畜·初九》:“復自道,何其咎?吉。”

《履·九二》:“履道坦坦,幽人貞吉。”

《隨·九四》:“隨有獲,貞凶。有孚在道,以明,何咎?”

《復》卦辭:“亨。出入無疾,朋來無咎。反復其道,七日來復。利有攸往。”

在甲骨文中,尚未發現“道”這個字,金文中,“道”字已大量出現了。可見,“道”可能是商周之際才出現的一個概念。金文中的“道”皆為道路之義,這當是“道”最初的意思。《周易》卦爻辭中出現的這四例“道”字,雖然都是作為具體的概念而出現的,表示人所行走的道路的意思,但它們也具有了一定的規範性的含義。“復自道,何其咎?吉”之例,“道”雖然是道路的意思,但也含有一定的經驗性因素在內。《說文解字》:“復,行故道也。”《易經》作者認為回到“曾經走過的道路”不會有咎害,是吉利的,這裡的“道”,已含有對人行為的指導意義,體現了作者某種經驗性的思維成果。“履道坦坦,幽人貞吉”之例,“坦坦”就是平坦的意思,是說走平坦的道路,對於被囚禁的人是吉利的;“反復其道,七日來復”之例,作者認為往來在熟悉的道路上,七天就可以一個來回,沒有疾病也沒有咎害。可見,“道”體現了作者對人生經驗的總結,體現了由對事物的價值判斷而上升為某種法則性的因素。張岱年在論述“道”時說:“所謂道,實即究竟規律或究竟所以。道字的本義是路。人所走的路為道,引申而人物存在變動所必經由的程途亦是道。物所必經由的程途,也即是物所遵循的規律。”《易經》中的“道”,已含有一種樸素的、經驗的、應當為人所遵循的規律的意思,反映了周初積極的人文精神。

《易經》中含有“德”的卦爻辭有:

《訟·六三》:“食舊德,貞厲,終吉。或從王事,無成。”

《小畜·上九》:“既雨既處,尚德載。婦貞厲。月幾望,君子征凶。”

《恆·九三》:“不恒其德,或承之羞,貞吝。”

《恆·六五》:“恒其德,貞婦人吉,夫子凶。”

《益·九五》:“有孚惠心,勿間,元吉。有孚惠我德。”

“德”字,在甲骨文中像人一邊走一邊用眼睛向前看,其時還沒有出現“心”符,含有人行事之意。在金文中,德增加了“心”符,這表明,其時已具有了精神性的含義,“德”體現了人心的思維與實際行動的結合與統一。鄭玄注《周禮·師氏》“德”與“行”兩概念時說:“德行,內外之稱。在心為德,施之為行。”這個解釋是符合“德”字產生的實際的。對於《易經》中出現“德”字的這五條爻辭,《小畜·上九》爻辭中的“德”明顯為“得”的借用。對於《益·九五》爻辭中的“孚”,學者有俘虜和誠信兩種不同的解釋,筆者認為這裡的“孚”當作“誠信”解,這樣“孚”“心”“德”三者從精神上看是貫通的。對於其他諸例,高亨認為其“德”字皆含有德性的意味,從《尚書》和《詩經》中對“德”在精神性層面的頻繁使用情況來看,高亨的解釋是符合實際的。這三例“德”字,皆表示對個人內在品德修養的界定。

《易經》中“道”“德”兩個概念的提出,既體現了周人對把握事物發展客觀規律的積極思考,也標誌著周人對個人道德上的主觀努力的認識與肯定,因而從思想發展史的角度看,有著極其重要的意義。